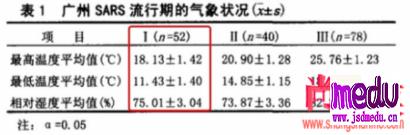

导语

人类与疫病(恶性传染病)的战争,就是一场无休无止的持久战。

从古至今,人类遭遇了无数疫病,(中国古代称为瘟疫),其中有些疫病特别严重,对人类后代的影响巨大的有:鼠疫、天花、流感、霍乱、疟疾、非典等。

总的来说,疫病是由于一些强烈致病性“微生物”——如细菌、病毒、寄生虫等引起的传染病。

疫病是世界上最厉害的杀手,曾经大多数人根本活不到变老的年纪,就被疫病杀死了。

在《未来简史》里,讲到人类面临的三大敌人:饥荒,疫病,战争。

“病原体”的小伙伴们

我们和我们的病原体现在在一场逐步升级的演化竞赛中难解难分。

——贾德·戴蒙德《枪炮,病菌与钢铁》

人类的进化发展史,同时也是与疫病进行艰苦卓绝的抗争的历史。贾德·戴蒙德在《枪炮,病菌与钢铁》曾感慨道:

“整个近代史上的人类杀手是天花,流行性感冒,肺结核,疟疾,瘟疫,麻疹和霍乱。

他们都是从动物的疾病演化而来的传染病,虽然奇怪的是,引起我们人类流行疾病的大多数病菌如今几乎只局限在人类中流行。

”

细菌语文课——细菌,曾经对人类造成了第一杀伤力,优秀课代表有鼠疫、霍乱、梅毒等。

细菌是有细胞壁的,可以独立于动物、植物,单独存活于空气、土壤、液体之中,因此广泛存在于自然界,与人类共享蓝色星球。

正因为如此,细菌传播非常广泛,以前的人不知道水源控制,导致鼠疫等细菌到处肆虐,欧洲死掉了三分之一的人口。

后来人类终于发明了各种抗生素,主要是针对“细菌有而人(或其他动植物)没有”的机制进行杀伤,攻击的都是细菌的细胞壁,可以阻止细菌在繁殖的时候,形成细胞壁,所以细菌自然就被消灭了。

目前,只有一些超级细菌,人类还没有办法,但也可以通过各种抗生素同时上的方法来治疗,只要细菌感染还没有导致器官大规模坏死,就基本不会死人了。

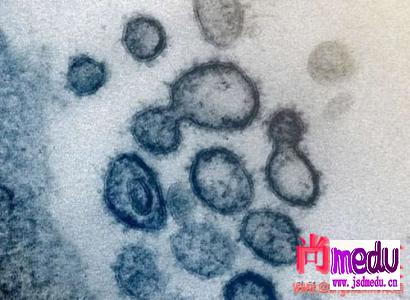

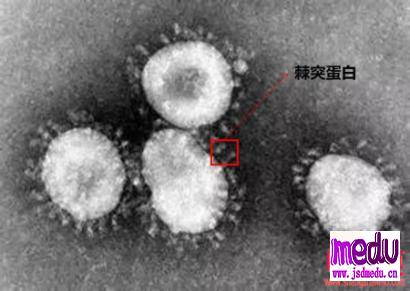

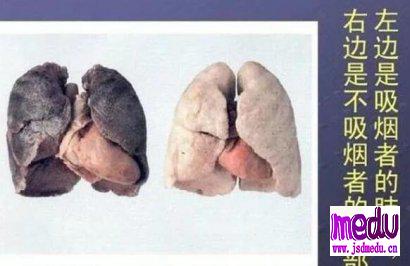

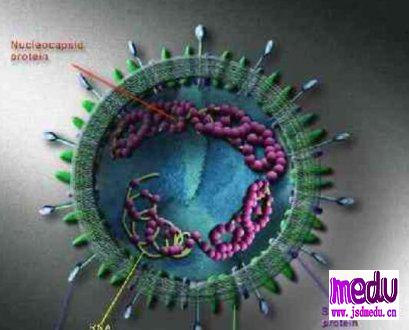

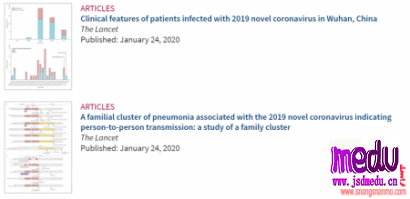

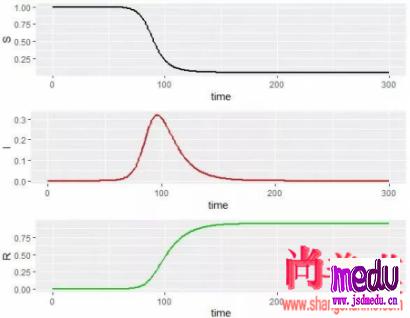

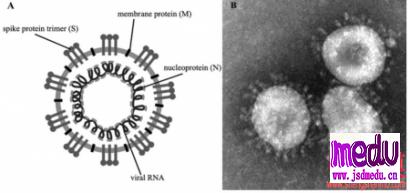

病毒数学课——病毒,现在随着人类活动渗透到世界各个角落,许多封存的病毒被挖掘出来,显示其越来越强大的威力,优秀课代表有天花、艾滋病、非典等 。

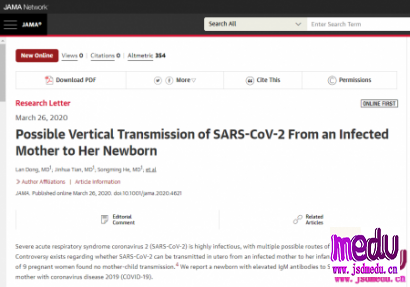

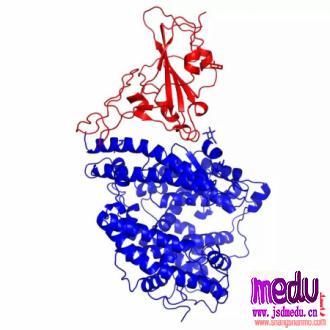

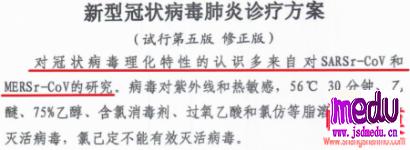

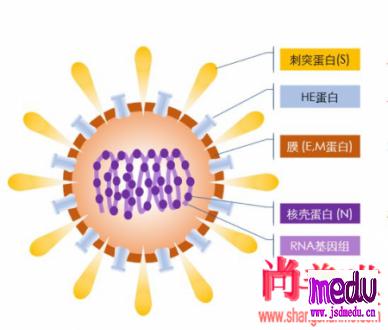

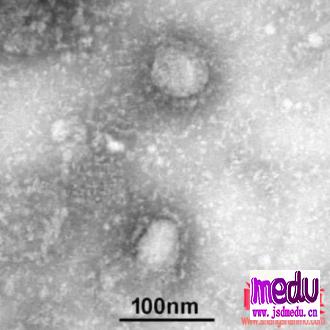

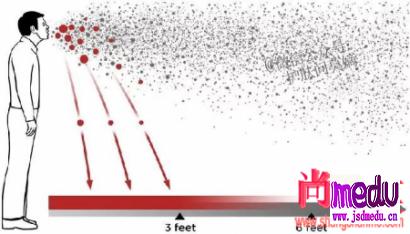

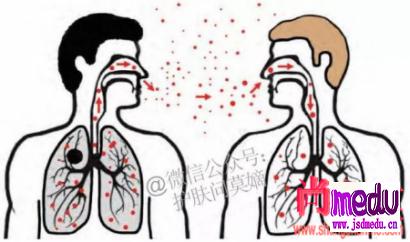

病毒是与人体细胞完全一样的一种结构,没有细胞壁,没有代谢机构,没有酶系统,所以必须在动物体内才能存活,一旦离开宿主细胞,如无本之木、无源之水,几分钟内甚至几秒钟就会死亡,这与细菌最大的不同。

正因为病毒因与人体细胞一模一样的生存环境,一旦进入人体,就与人共生了,成为人体的一部分,所以人类目前没有任何医疗手段,可以定点攻击已经存在于人体内的病毒,而不伤害自身的细胞。

也就是说,一旦人体感染了病毒,目前是无药可医的,所谓的治愈,无非就是自身免疫功能的自愈。

没有自愈的话,那就是真正地“毒”死了!目前对付病毒的手段就是通过激素等,刺激和强化人体的免疫系统,这也是目前对抗病毒的唯一方式。

正因为如此,我们一旦检测是病毒性感冒,医生基本不会开药,就是让你回家多休息,多喝水,多保温,目的就是靠你自己的免疫系统去战胜进入体内的病毒。

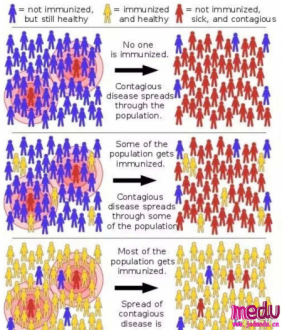

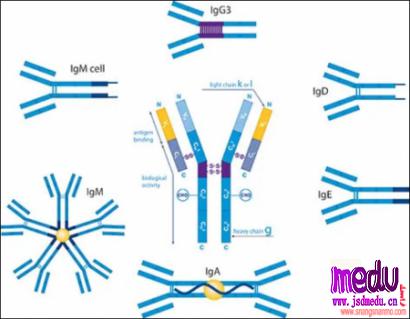

不过,现在人类已掌握一种有效对抗病毒的手段,就是疫苗。

但这种手段也只是利用自身的免疫系统来完成的,即剥离出对应的病毒灭活病毒,不再会繁殖和危害人身体,注入体内,让人体的免疫系统感受到病毒入侵,刺激免疫系统,在没有病毒真正侵入的时候,产生免疫细胞,这种一种定向攻击的武器,非常有效的。

但在面临一种病毒没有发明疫苗之前,就只能采用各种边缘手段来对付,而不是真正意义上的治疗。

就像艾滋病病毒,目前还没有研制出疫苗,但有了很多的边缘治疗手段,也正因为如此,没人敢说可以治疗艾滋病了。

寄生虫外语课——寄生虫,主要跟人们的生活习惯有关,卫生条件差的话,那就会被祸害到极致,优秀课代表有疟疾、血吸虫等。

寄生虫就一种生物,这种生物将其一生的大多数时间居住在另外一种生物体外或体内,称为宿主或寄主上,同时,对被寄生生物造成损害。

寄生虫有大有小,有的用肉眼能看见,有的看不见——常见的体外寄生虫如跳蚤,蜱虫,壁虱,特别是跳蚤,能传播各种人畜共患病;常见的体内寄生虫,如蛔虫,绦虫,血吸虫,心丝虫,弓形虫等。

大多数寄生虫对人体损害烈性,相比于细菌、病毒这些侵入人体细胞的病原体而言,相对弱些,毕竟宿主或寄主死了,也意味着它也面临生存危机。

当然,也是十分烈性的寄生虫的病原体,那就是臭名昭著的疟原虫导致疟疾暴发。

但对于中国人而言,寄生虫病原体印象最深的,莫过于血吸虫。

解放初期,血吸虫病在我国南部及长江沿岸一带蔓延,病人达1000多万,死亡率极高,严重威胁着广大人民群众的生命安全,后来消灭了血吸虫,毛泽东专门作《送瘟神二首》,从一句“春风杨柳万千条,六亿神州尽舜尧”可见其战胜疫情的心情了。

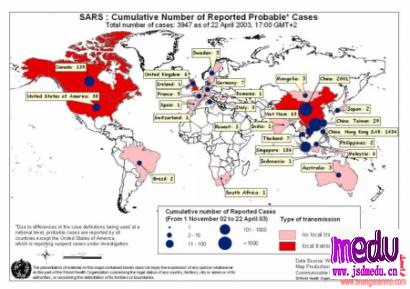

就目前而言,对世界范围的公共卫生构成威胁的,就是细菌“课代表”结核病、病毒“课代表”——艾滋病、寄生虫“课代表”——疟疾。

除细菌、病毒、寄生虫三门“主课”外,还有两门“副课”——立克次体和真菌。

立克次体感染,主要有流行性斑疹伤寒、地方性斑疹伤寒、落矶山斑疹伤寒、立克次氏痘、恙虫病、斑点热和战壕热传染病等。

真菌感染则根据侵犯人体部位的不同,临床上将致病真菌分为浅部真菌和深部真菌。

浅部真菌感染多为皮肤病 ,且多局部,比如体癣、股癣、脚癣。

作为病原体的微生物,虽然肉眼可能看不到,但对人类而言,很多就是梦魇,甚至改变了人类的历史进程!

改写的历史进程

我必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们,直到他们从我所赐给他们和他们列祖之地灭绝。

——旧约《耶利米书》

历史是这个星球的日记,这部日记有时候是由人书写的,但更多的时候却因疫病而彻底改变。传染病史,特别是恶性传染病史,其实一直贯穿着人类进化的历史,其中一些著名的疫病改变了人类历史的进程。

可以这么说:人类历史进程与人类疫病有着关联性,任何一次疫病的大流行,都是人类文明进程所带来的;反过来,每一次大规模的疫病,又对人类文明本身产生极其巨大而深远的影响。

有的人将它称为恶魔,有的则称之为上帝的惩戒。

概括地说:欧亚大陆的历史被鼠疫(黑死病)所改变;新大陆(南北美洲)被天花所改变;而非洲的历史则被疟疾所改变;而现代智人之所以能够成为这个蓝色星球的主宰者,也是因为疫情,直接将近亲兼竞争对手尼安德特人淘汰。

接下来,详细地分析: 细菌标本——鼠疫 (被改变的欧亚大陆)鼠疫是历史上大瘟疫的常客,堪称头号杀手,它的病原体是一种叫鼠疫杆菌的细菌,属于耶尔森氏菌属,同时是腺鼠疫、肺鼠疫和败血型鼠疫的病媒。

在没有治疗的情况下,感染腺鼠疫75%会死亡,感染肺鼠疫的近100%会死亡,在人类历史上造成了严重的伤亡。

直到今天,在世界所有国家卫生部门的文件中,鼠疫都被列为第一号传染病,所以它还有一个别称,叫“一号病”!在古代,鼠疫是堪比核武器一样的存在。

最著名的鼠疫是“查士丁尼瘟疫”,发生在公元541到542年地中海地区,从北非埃及传入。

这是世界爆发的第一次大规模鼠疫,它导致东罗马帝国丧失至少三分之一人口!此场鼠疫导致东罗马帝国劳动力骤减,社会生产力、军队战斗军造成的损失极为严重,包括查士丁尼也染上了鼠疫,正常的生活秩序也受到了严重的破坏,一度复兴古罗马帝国荣光的东罗马帝国在这场瘟疫中元气大伤。

查士丁尼虽然最终痊愈,但雄心壮志就此粉碎,他去世后东罗马帝国的西部领土很快丢失了!断送了罗马帝国复兴的最后希望。

由于年代久远,史料缺乏,这次鼠疫流行造成的具体死亡人数已经很难确定了,但保守估计都在两千万人以上。

这场瘟疫强化了基督教派在欧洲的主流意识形态地位。

查士丁尼一世在位期间,通过一系列举措,将基督教会的权力牢牢的攥自己手里,例如他有权主持召开基督教大会、任免高级神职人员、参与教会事务、仲裁教会争端等。

人们也愿意相信皇权至上。

但瘟疫爆发后,人们需要找到原因。

结果帝国内部的上层知识分子就只能说这次瘟疫是“上帝的惩罚”。

这就把皇帝给坑了,需要王权来背锅!因为当时的医疗水平在面对鼠疫时一点办法都没有,所以百姓普遍觉得上帝确实法力无边,惩罚的厉害。

还有百姓一旦相信瘟疫来自于“上帝的惩罚”就一定会觉得皇帝造孽了,否则惩罚不会降临到皇帝和他的子民身上。

经此瘟疫之后,基督教派的主流地位进一步加强,王权开始依附于神权,直至滑向了中世纪的偏激方向,也就是神权至上。

而能逃脱肆虐鼠疫魔掌的,也只有两种情况:一种是荒凉贫瘠的地区,就如阿拉伯的干旱沙漠,那里并不适合黑鼠生存。

另一种是游牧民族,如突厥人、摩尔人,他们非定居的生活方式提供了保护。

这让欧亚的地缘格局产生了微妙的变化——沙漠里的阿拉伯人迅速兴起。

而伊斯兰教创始人穆罕默德就出生在那个年代。

当时的阿拉伯,外来的犹太教、基督教和原始多神宗教各分一杯羹——前两者都在宣扬“世界末日”,却并不告诉信众“末日是什么”。

穆罕默德则宣称他通过天使得到了神关于末日的启示,他通过把基督教教义成功“本地化”,创立了更接地气的伊斯兰教,也团结到各部落大批追随者。

而他和他的后继者,在并未受到瘟疫太多影响的前提下,越战越勇,不仅控制了红海沿岸,还攻入地中海的罗马势力范围,创立了史无前例的阿拉伯帝国。

而辉煌一时的东罗马帝国,从此就一蹶不振,而整个欧洲则陷入中世纪的黑暗之中。

欧亚大陆创造历史的又属于亚洲人了,先是阿拉伯人,再是突厥人,再是蒙古人。

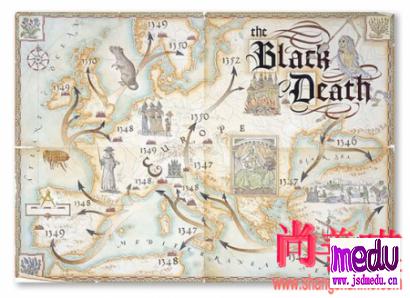

欧洲到14世纪四五十年代,又进入了一个极为悲惨的时期。

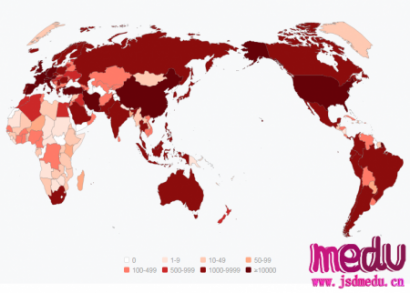

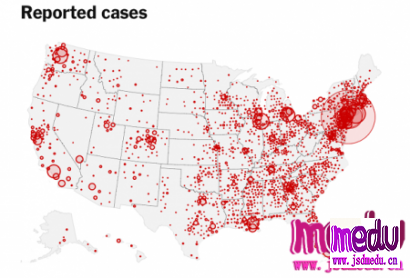

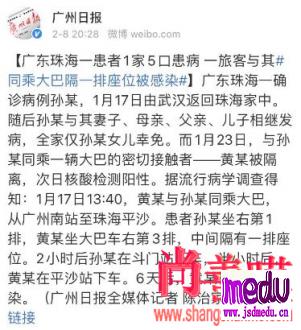

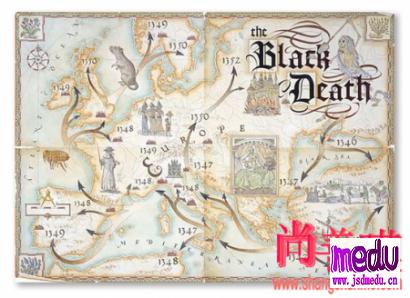

从1347至1353年,席卷整个欧洲的被称之为“黑死病”的鼠疫大瘟疫袭来,夺走了2500万欧洲人的性命,占当时欧洲总人口的1/3!

这场大瘟疫起源于中亚,1347年蒙古军攻打东罗马帝国的克里米亚半鸟的港口城市卡法(现乌克兰城市费奥多西亚),当时蒙古大军刚好受到了发生在中亚草原瘟疫的蔓延,大批士兵死亡。

蒙古人发动了“细菌战”,将死亡的士兵投入卡法城内,将瘟疫传入,卡法城内便成了人间炼狱,城里街道边到处都是身上长满恶疮、黑斑的死尸。

幸存的一艘船在意大利西西里岛登陆。

这是1348年,黑死病过后,佛罗伦萨尸横遍野的惨状。

于是,疫情开始大面积蔓延——首先从意大利蔓延到西欧,而后北欧、波罗的海地区再到俄罗斯,导致俄罗斯近三分之一至一半的人口死亡。

传染病会重塑人们的意识形态——如果说“查士丁尼瘟疫”让欧洲人信奉了基督教派,认为神权至上,而“黑死病”却不经意间打破了欧洲教会的专制地位,许多人开始信奉科学胜过信奉上帝,欧洲社会从暗无天日的中世纪转而走向了文艺复兴,从而改变了欧洲乃至全世界文明发展的方向。

病毒标本——天花(被改变的新大陆)

天花是一种古老而又猖獗的病毒,推测可能出现在公元前一万年正值人类从游牧生活转为农业为主的定居生活时代。

天花历史悠久,早在3000年前,人类就有了天花这种传染病。

最早有纪录的天花发作是在古埃及。

公元前1156年去世的埃及法老拉美西斯五世的木乃伊上就有被疑为是天花皮疹的迹象。

在16-18世纪,每年死于天花的人数,欧洲约为50万人,亚洲约为80万人,而整个18世纪欧洲人死于天花的总数,则约在1.5亿人以上,另外有2亿人失明或留下终生疤痕。

19世纪至20世纪初,天花依然横行无忌,甚至到了 20世纪,天花至少造成全球3亿多人死亡。

这种状况一直持续到20世纪下半叶的1980年,世界卫生组织宣布天花灭绝之后,才终结了天花祸害人间!天花对美洲新大陆的荼毒,最为惨烈,险些造成整个印地安人种毁灭!15世纪末,欧洲人踏上美洲大陆时,不仅带来了枪炮,还带来了最致命的武器——那就是细菌和病毒导致的疾病,这些疾病包括天花、麻疹、流行性感冒、伤寒、百日咳、肺结核等。

其中杀伤力最强的还是天花。

由于海洋的隔绝,新大陆土著印地安人从来没有接触过这些病菌,对它们即没有免疫力,也没有抵抗力。

欧洲人踏上美洲大陆时,这里居住着两三千万原住民,约经过100年输入性的病菌“肆虐”后,原住民人口剩下不足一百万人。

因此,被史学家甚至称为“人类史上最大的种族屠杀”事件不是靠枪炮实现的,而是天花。

甚至可以这样说,要不是美洲原住民对流行病如此缺乏免疫力,美洲的历史完全可能被改写。

天花改写的不仅仅是新大陆的历史进程,其实,也包括我们中国历史进程。

美国学者濮德培(PeterC.Perdue)在其《中国向西》一书中认为:

是天花疫情的爆发,给屡遭清廷打击日趋衰弱的准噶尔汗国予最后的致命一击。

天花对准噶尔汗国造成的损失,要远远大于在战场上的损失。

据历史学家考证,给准噶尔汗国带去天花病毒的并不仅仅是清朝的西征大军,来自俄罗斯的商人和外交人员也是致命的病毒携带者。

人们曾经认定俄罗斯和大清这两个“火药帝国”凭借着先进的枪炮以及更为雄厚的财政实力绞杀了草原汗国们的生存空间,从而彻底粉碎了成吉思汗式帝国再度崛起的可能,从此游牧民族对定居文明的威胁成了明日黄花。

但人们很少意识到,除了军事和经济层面的武器,来自欧亚大陆定居人群的“病毒库”也发挥了至为关键的作用。

这不由让人想起当年发端于蒙古帝国并给欧亚大陆东西两端的定居社会带来惨痛后果的“黑死病”,历史似乎通过一种诡异恐怖的方式实现了自己的报复。

当然,一方面,美洲大陆上的传染病也传到了旧大陆,比如大家熟知的梅毒这种细菌也被带到了旧大陆。

因此,哥伦布发现新大陆,被有人称之为“哥伦布大交换”。

从此,这种困扰人类数百年“难言之隐”的细菌——梅毒,成为人类历史中绵延520年多年噩梦,人类在享受肉体欢愉的同时,也承受着梅毒带来的折磨,不少名人都不幸中招,比如诗人波德莱尔、作家莫泊桑、哲学家尼采、音乐家贝多芬、画家梵高等等,甚至包括革命活动家列宁、战争狂人希特勒……直到1928年发明了青霉素才有所遏制。

寄生虫标本——疟疾(被改变的非洲)打开世界地图,可以发现一个非常奇怪的现象:欧洲人从15世纪发现美洲新大陆开始迅速对美洲进行殖民,但是对近在咫尺的非洲,欧洲人的殖民则要晚得多,一直到19世纪才大范围展开。

更加有意思的是,与美洲大陆已经是欧裔人口为主的状况不同,非洲大陆绝大多数地区就算曾经当过欧洲殖民地,欧裔人口也相当有限,只在南方的南非、纳米比亚等地才稍成气候。

为何欧洲人放着家门口的非洲不去殖民,反倒宁可去美洲呢?原因就是在非洲一种传染病非常流行,而且是这种传染病的发源地,这种传染病就是疟疾!

疟疾是由疟原虫寄生于人体所引起的危害严重的寄生虫病,广泛流行于热带亚热带发展中国家,是危害最严重的传染性疾病之一,与艾滋病(病毒)、结核病(细菌)并列为全球三大公共卫生问题。

现在的人对疟疾可能有所了解,而且屠呦呦研发的青蒿素就是针对这种传染病。

在历史上,疟疾是最为流行而凶险的传染病,更重要的是,大家都没搞起怎么得病的,乃至出了种种谬传。

英文中疟疾被称为“malaria”,即意大利语“坏空气”的意思,古希腊人“沼泽热”,认为疟疾是沼泽地散发出的浊气引发的,概念大概和中国所谓的“瘴气”、“戾气”、“疠气”等差不多。

虽然弄不清楚,但分布极广,热带亚热带不用说,就连欧洲西北部地区也有疟疾的踪影,甚至连大西洋上的英国也长期受到疟疾困扰。

在蚊子吸血时,疟原虫随着血流进入人体,第一站是肝细胞,在肝细胞里繁殖;这样肝细胸就被疟原虫撑破了,第二站进入红细胞,在红细胞里繁殖,这样当红细胸被撑破后,疟疾就发作了。

正是这种疟原虫拖缓了欧洲侵略非洲的步伐。

欧洲与非洲在古希腊的时候就有联系,在发现新大陆后,也开始着手侵略非洲,并在非洲沿岸设立了许多据点,但欧洲人无法真正大规模深入到非洲内地,却只能等到19世纪之后,甚就是因为19世纪中期的欧洲人掌握了提炼天然药品——奎宁的方法,才突破了非洲的疟疾“防线”,在短时间内将殖民地扩张到非洲内陆。

疟疾无意间充当了非洲的“防线”,与此同时,也可以毁掉了一个国家。

英国著名历史学家卡特赖特的著作《疾病改变历史》一书中,他写道,公元前一世纪,一种异常危险的疟疾在罗马附近的低湿地区流行,并在公元79年维苏威火山喷发后不久酿成大流行。

传染范围先是局限在意大利,在城市中肆虐,使罗马的蔬菜供应地坎帕尼亚死了许多人,继而整个地区都被抛荒,成为名声不佳的疟疾流行区。

古罗马作家在公元前2-3世纪的作品中也描述了疟疾。

意大利诗人但丁在《神曲·地狱篇》中借助疟疾将恐惧描绘得活灵活现:犹如患三日疟的人临近寒战发作时/指甲已经发白/只要一看阴凉儿就浑身打战/我听到他对我说话时就变得这样/但是羞耻心向我发出他的威胁/这羞耻心使仆人在英明的主人面前变得勇敢。

而据史书记载,但丁本人正是死于这种恐怖的疾病。

同时,疟疾也导致罗马人胎儿的成活率急剧下降。

而且,难以治疗的疟疾引起人们身体长时间的虚弱,缩短了人的寿命,自然也导致国力衰退。

身体持续病患,造成了罗马晚期典型的精神不振现象。

此后的国力日衰,也就可以想见了。

对于这个寄生虫目前未能消灭,人类依然还在追求特效药,屠呦呦推出青蒿素,并由此获得诺贝尔奖,但疟疾并没有根治。

智人胜出——(改变的史前人类史)用历史的眼光来看传染病,目光可以放得更为宏远一些!从大历史来看,我们智人战胜自己的近亲——尼安德特人,成为地球的主宰,可能就是恶性传染病——瘟疫蔓延的结果。

众所周知,旧世界的人发现新大陆带去了天花病毒,在之后百年间,90%的印第安人被这株天花和殖民者带来的其他传染病消灭了,印第安人彻底丧失了和殖民者对抗的本钱,也彻底失去了美洲大陆。

人类一直在困惑,欧洲曾经的原住民尼安德特人为何败给了后来的智人?这会不会是美洲印第安人悲剧的提前预演:大约四万年前,走出非洲的智人身上携带了某种对自己基本无害,但对于已经离开非洲数十万年的尼安德特人有巨大杀伤力的细菌或病毒。

这种细菌或病毒在短时间内造成了绝大多数尼安德特人的死亡,并继续肆虐了千百年的时间。

智人移民就像后来的欧洲殖民者一样,轻松地成了欧洲大陆新的主人。

尼安德特人很可能并不是给现代智人屠戮殆尽,而是“爱”的结果。

尼安德特人他们的DNA给了现代智人,而现代智人也把自身的DNA给了尼安德特人,同时也携带的细菌、病毒给了尼安德特人。

甚至可以这么说,这场“爱”就是一种生存策略,现代智人能够“活久见”,很可能就是这场“相爱”。

斯坦福大学人文与科学学院进化生物学家德米特里-佩特罗说:

“我们的研究表明,因为一种很不错的原因,大量经常出现的尼安德特人DNA片段具有很好的适应性。

尼安德特人的基因可能让我们抵抗我们的祖先在离开非洲时遇到的病毒。

”

也就是恰恰是尼安德特人赋予现代智人的基因,阻止了人类被流感消灭。

疫病是人类历史发展中无法摆脱的阴影。

正因为如此,美国历史学家威廉·麦克尼尔认为:疫情极大程度地影响了人类历史的走向,包括文明的兴衰、人类的迁移、宗教的盛衰、科技的发展等。