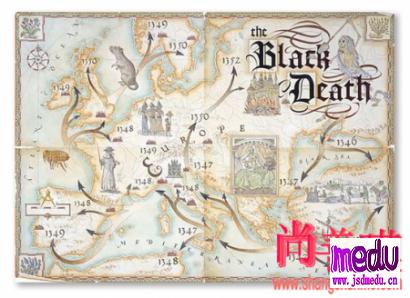

一、至暗时刻,黑死病流行欧洲中世纪

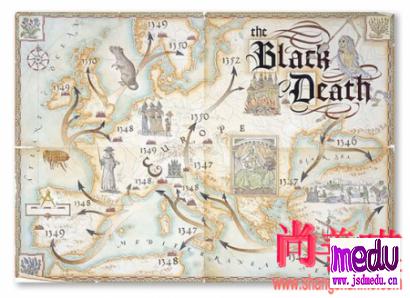

14世纪中叶欧洲流行的黑死病,是人类历史上最具毁灭性的流行病,也是人类史上最大的灾难之一。

黑死病作为淋巴腺鼠疫综合征,是耶尔森氏鼠疫杆菌藏身于黑鼠皮毛内的跳蚤上而引起的以“鼠-蚤-人”模式传播的疾病。

因为患者先会出现淋巴结溃烂,而后引起肺部病变,到了后期整个人因为缺氧而变黑,到死亡时多会整个人呈黑色,故而得名黑死病。

14世纪流行的黑死病给欧洲带来了深重的苦难,大片的城镇乡村陷入荒芜,城市街道上常常也空无一人。

在很多地方,尸体经年累月地停放着,因为附近的所有人都死掉了。

世界沉浸在可怕的寂静之中,医生和神父都束手无策。

1347—1350年间,黑死病的一次爆发就使得欧洲人口减少了1/4,1350—1400年,欧洲的人均寿命从原本就已很短的30岁缩短至20岁。

很多人相信黑死病代表着《旧约》里的末日审判,赎罪情结导致人们开始成群结队的鞭笞自己,也有人积极地寻找真正的“罪犯”,贵族、残疾人、犹太人都受到怀疑,很多犹太人被杀害,社会陷入了疯狂的自虐和虐他行为之中。

许多有修为的神父在黑死病中死去了,继任者在一片混乱中匆忙地选出,名不副实,宗教再也没能保有原本的威信和势力。

穷人对富人的仇恨借着对疾病的恐惧爆发出来,区域性的暴动和对民宅的掠夺继续冲击着脆弱的社会结构。

大量的人口死亡、劳动力分布不均,改变了劳动者的存在形式,农奴从此消失了,取而代之的是自由的劳动者……黑死病是众多流行病的代表之一,对欧洲社会的影响是多方面的,深深地动摇了欧洲黑暗中世纪的基石。

现代学术观点认为,黑死病起源于蒙古,是蒙古人穿越欧亚大陆的行动导致了疾病的传播。

人员流动带来流行病传播,在欧洲向外扩张的殖民主义时期表现的更为明显,病原微生物随着殖民者踏上了全球传播的旅程。

二、纯洁美洲新大陆,被天花征服

美洲人的祖先是在冰河期晚期从亚洲徒步穿过大陆桥到达美洲的,后来随着气候的变化,海水水位上升,美洲便成了一个独立的世界。这片新大陆没有出现像亚欧大陆那样的复杂农耕文明,出现稠密人口的时间也晚于旧大陆,没有像欧亚旧大陆那样产生诸多的城市流行病。

新大陆的居民驯化饲养的动物很少,使得起源于动物的疾病也出奇得少,这造就了美洲原著民对病原微生物的抵抗力非常弱。

当久经瘟疫“洗礼”的欧洲人踏上美洲大陆时,和他们一起到来的病原微生物便悄无声息地发挥了惊人的破坏力和杀伤力。

16世纪初,西班牙人试图征服阿兹特克帝国,尽管入侵者拥有火枪,阿兹特克人还是凭借人数众多和顽强的巷战抵御了西班牙人的攻势。

形势在1520年发生了改变。

这一年,天花病毒随着一个受感染的奴隶来到了墨西哥。

不久,天花的流行就杀死了阿兹特克近一半的人口,其中包括奎特拉瓦克皇帝。

阿兹特克人无法理解为什么这种可怕的疾病不会伤害西班牙人,军队士气低落,幸存者也陷入惊恐之中。

可以说,天花病毒替西班牙人打了一场“生物战”。

这种情况在西班牙人入侵印加帝国时得到重演,天花病毒杀死了印加帝国国王和他的指定继承人,剩下的两个王子开始内战,帝国分崩离析、摇摇欲坠,西班牙人便坐收了渔翁之利。

三、现代医学,面对艾滋病毒束手无策

人类现代文明的进程就是与病原微生物战斗的过程。

正是从16-20世纪之间,人类在医学方面取得了惊人的成就。

16世纪解剖学的发展、17世纪生理学的进步、18世纪病理解剖学的创立,加上19世纪细胞学、细菌学等学科的建树,19世纪末、20世纪初临床医学的巨大飞跃,共同成就了现代医学。

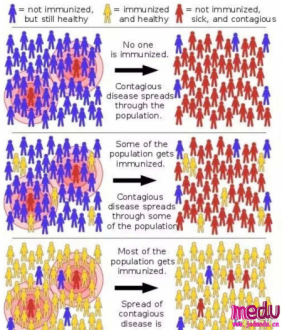

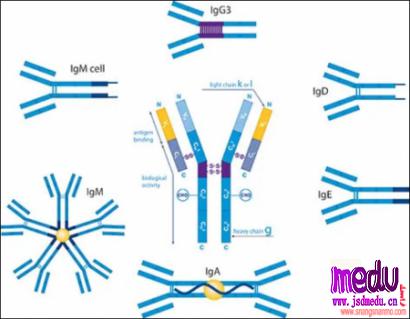

曾经如此肆虐无忌的天花病毒最终败给了免疫接种。

牛痘的接种使得天花病毒无法再伤害人类,1977年,它在全球的疾病谱中绝迹。

科技的进步、政府职能的提高、卫生防疫工作在全球的普遍开展等因素综合在一起,使得天花成为了人类靠自身努力根除的第一个疾病。

如此巨大的胜利催生了更高的企求,20世纪下半期,专家们提出这样一个当时看来相当可行的目标——把威胁人类的传染病从地球上清除出去。

后来的事实证明,这只是人类对天花病毒作战胜利后短暂欢愉中的一个幻想。

当代最著名的历史学家麦克尼尔略带悲剧色彩的言论恰好给出了这个问题的精准答案:“我们越是取得胜利,越是把传染病赶到人类经验的边缘,就越是为灾难性的传染病扫清了道路。

我们永远难以逃脱生态系统的局限。

不管我们高兴与否,我们都处在食物链之中,吃也被吃。

”流行病带来的可怕场景不必赘述,也无意于对疾病流行的后果、对病原微生物的威胁做任何的夸大。

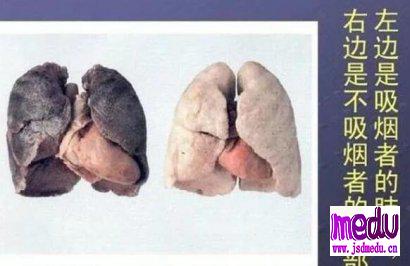

看看如今的世界,针对细菌的抗菌素催生了耐药菌的产生,以多重耐药结核菌为代表的微生物向我们展示了它们强大的适应能力。

诸多耐药菌遍布于世界各地的医院,面对细菌、支原体、衣原体、真菌,我们研制更强大的杀菌武器的同时也培养了更强大的敌人。

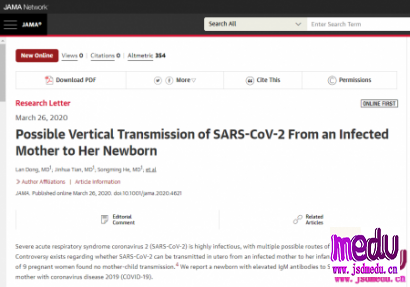

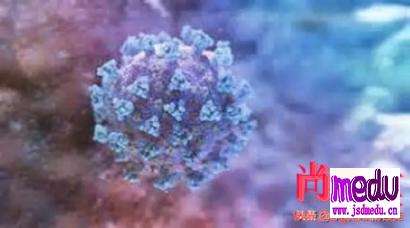

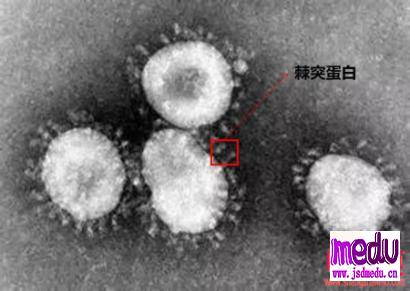

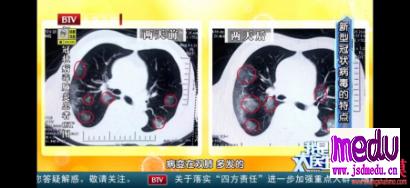

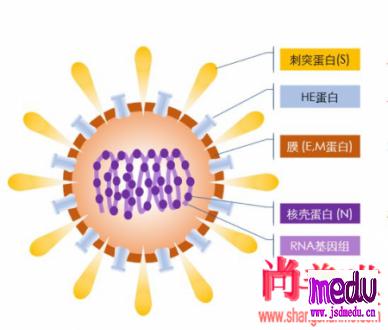

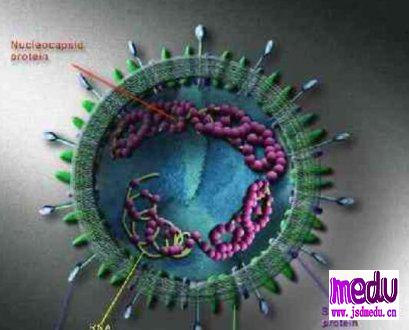

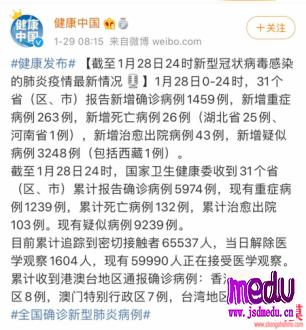

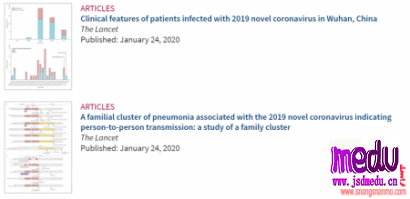

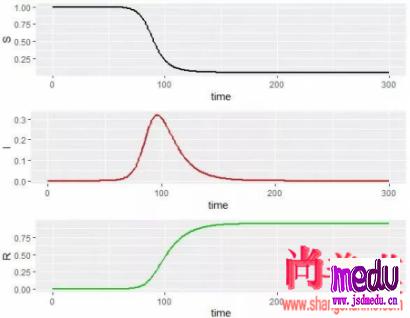

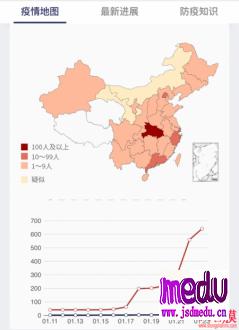

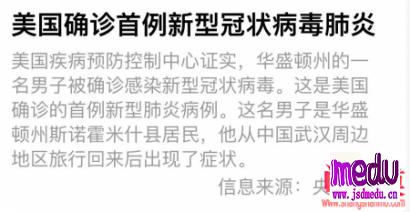

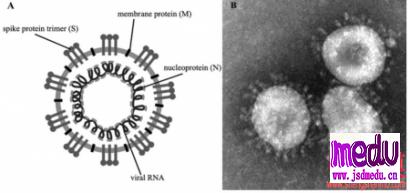

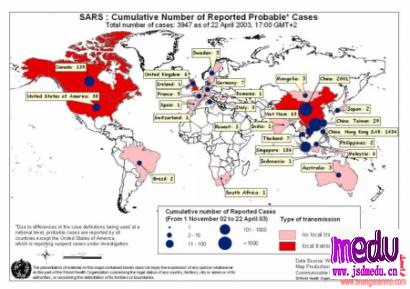

在病毒的领域,1918—1919年那场流行全球的大流感的惨痛记忆还未完全消除,新的病毒便一个接一个地出现在人类的视野中,尼帕病毒、裂谷热病毒、埃博拉病毒、马尔堡病毒、拉沙热病毒、SARS病毒、新冠病毒……,疫苗的研发速度常常赶不上病毒的变异速度,更不必提很多病毒导致的疾病都超出了现代医学的治疗能力。

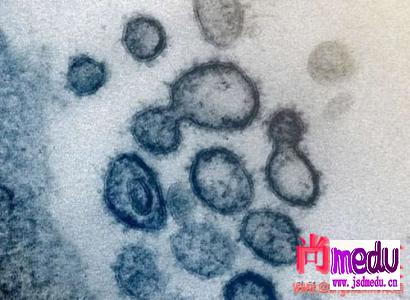

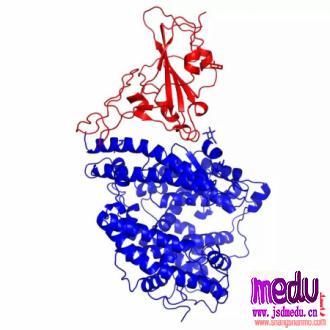

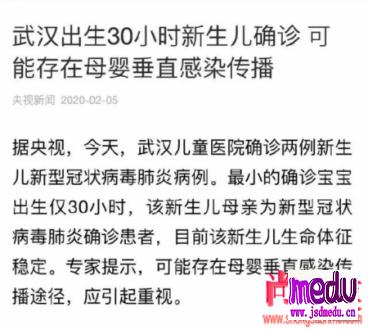

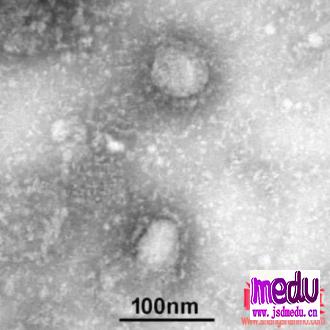

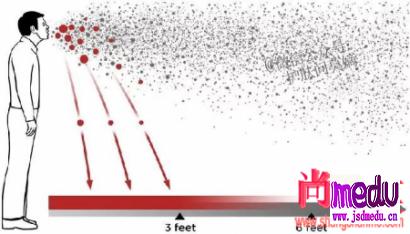

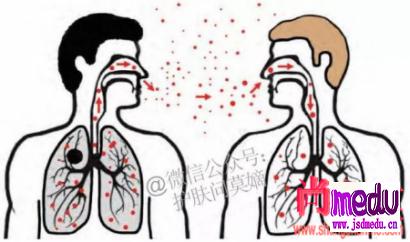

更可怕的是,病毒对人类宿主的适应能力是匪夷所思的,它能高频率地发生基因突变,甚至能与另一种病毒进行基因重组,试想一下,若是一种高致命性的病毒和一种高传染性的病毒在某个宿主体内相遇了,意外地产生了兼具二者特点的能广泛传播又致命的病毒,当这种病毒伴随着一个个宿主的脚步穿梭于全球的飞机场、火车站之中的时候,这会不会成为人类最可怕的梦魇?关于人类免疫缺陷病毒(艾滋病毒)是如何产生的理论,就像是这个梦魇的现实版本。

学者们提出,猴免疫缺陷病毒存在许多非洲猴子的身上,每种猴子身上都有这种病毒的一个特殊变异体。

某一天,一只黑猩猩从不同的两个猴子:红顶白眉猴、大白鼻长尾猴身上分别染上了这两种病毒,两种病毒在它的身上存在了一段时间,最后发生了基因重组,这种杂交病毒在黑猩猩的群落里蔓延,直到有一天,它传播到了人身上,成为了危害人类的病毒名单上最可怕的名字之一——人类免疫缺陷病毒。

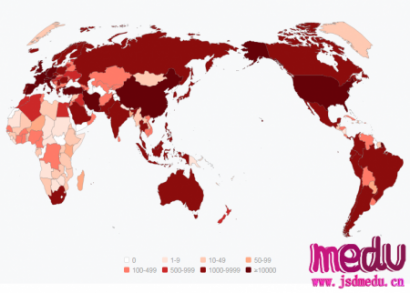

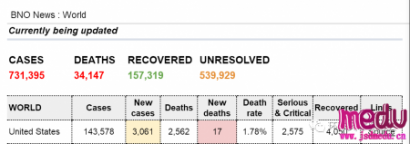

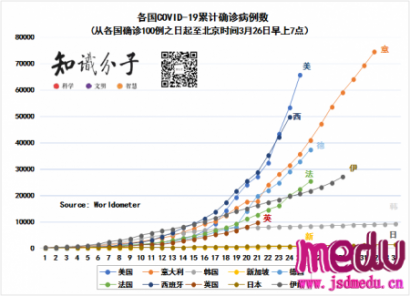

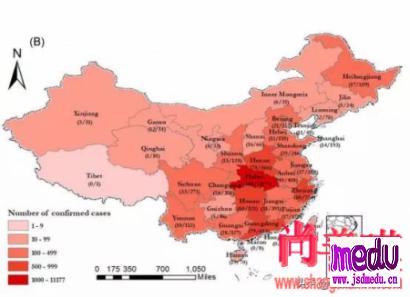

人类免疫缺陷病毒摧毁人类的免疫系统,使得患者对一切病原微生物失去抵抗能力,由它引起的获得性免疫缺陷综合征,即艾滋病,现在几乎已经遍及全球的每一个大陆,2019年,全球艾滋病毒感染者有近4000万!尽管制药公司一直在研发改进控制艾滋病的抗病毒药物,尽管医生、流行病学家、病毒学家、社会学家等越来越多的人加入了针对艾滋病的斗争行列,尽管各国都在积极地采取措施切断艾滋病的传播途径,但艾滋病毒依旧在四处传播。

世界上任何地方的健康问题都会迅速成为对许多人或对所有人的健康威胁,有时候人类在病原微生物面前,真的是无遮无拦,只能靠命运来保护自己了。

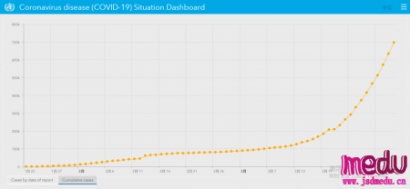

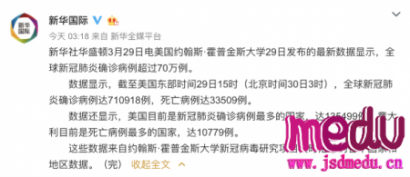

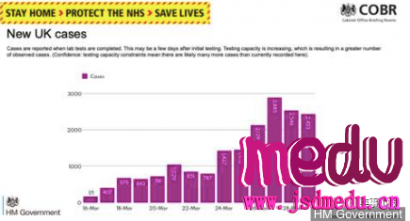

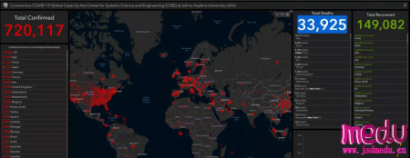

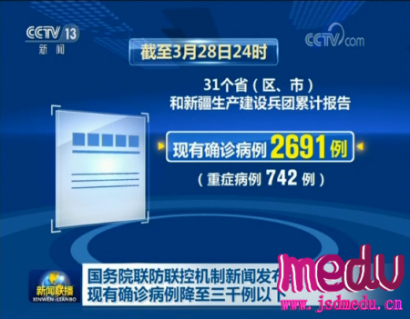

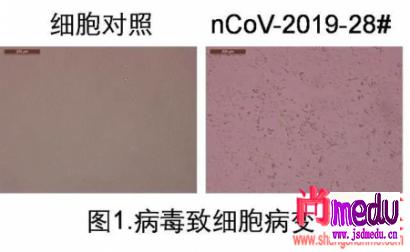

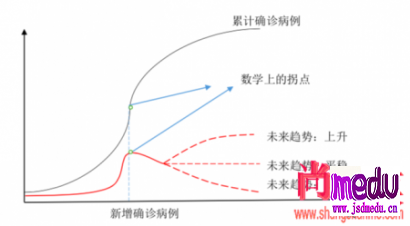

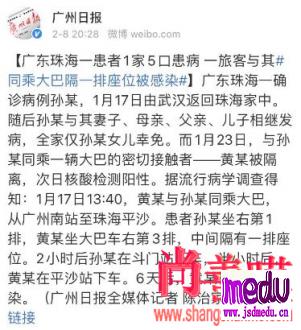

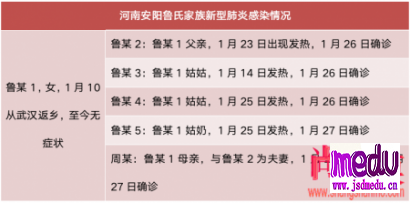

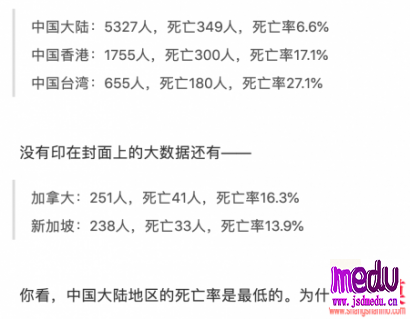

此次新冠病毒给人类会带来怎样的冲击?现在一切结论,都为时尚早!