86岁的老专家坐着轮椅上一线,武昌医院院长殉职妻子追灵车痛哭,一所医院两三百名医务人员的“中招”感染,还有方方记录的无人认领的手机,常凯一家12天的灭门,军事化管制军令状排查,还有那让人悲恸到无法看下去的“超话社区”,太多普通人的卑微和惨痛……这种亲历,能够迅速改变人的认识。

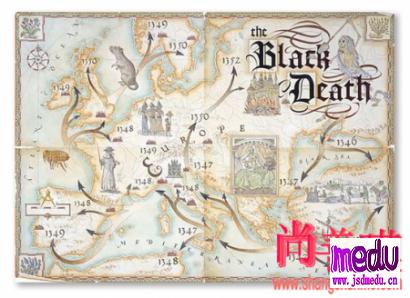

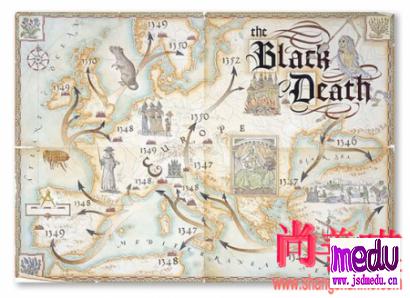

为什么会发生这次疫情?我们可以先看看1665年的伦敦——自1348年发生“黑死病”,到17世纪中期,伦敦发生了近20次大大小小的瘟疫。

到1665年2月,伦敦再一次爆发了曾多次“光临”欧洲的鼠疫,而且是最为常见的腺鼠疫。

对抗它,最好方法是公共卫生的整体改善。

但那时候的伦敦人,做不到。

当时的伦敦,人口不断膨胀,达50万人还多——当时已是超级大城市;流民增加,大量的进城人口属于社会底层,生活在拥挤、潮湿且卫生状况恶劣的贫民区——这些贫民营养跟不上,免疫力底下,是传染病快速扩散的基础人群。

更致命的是,这时期的伦敦是一个“脏乱差”的城市,贫民区污水横流、垃圾随意扔、各种动物粪便随处可见,伦敦城区的水污染严重,泰晤士河又脏又臭,人们却只能在被污染了的河里取水喝。

然后,鼠疫爆发了。

疫情越加严重,可是政府的应对措施却缓慢、慌乱,漏洞百出,甚至愚蠢地捕杀了全城的老鼠天敌——猫,以及狗。

最初阶段,伦敦政府不仅对传染病人来不及分轻症重症诊治,甚至连尸体也不能及时处理。

而民众害怕直接接触受感染,就将病死的尸体草率地丢在马路旁,吸引了老鼠再次“光顾”;啃食了尸体的老鼠和它们身上的跳蚤,又带来下一轮更广的传播。

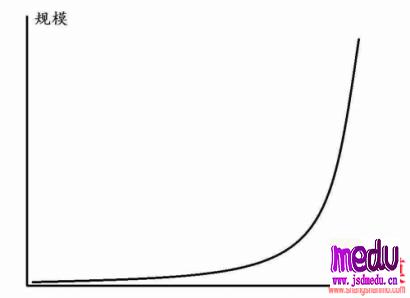

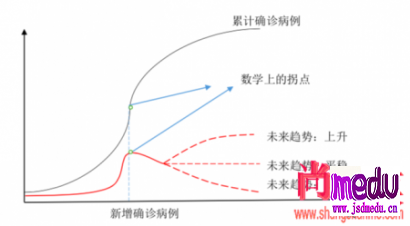

这导致疫情越来越难控制,越来越惨烈……直到1665年冬,死亡人数才随着管控和诊治不断合理化而不是减缓;直到1666年9月,伦敦发生大火灾,摧毁了伦敦的大部分地区,鼠疫才随之“隐退”。

在这次长达18个月的大瘟疫中,伦敦死亡人数10万多人,占了全城人的1/5。

鼠疫更严重扰乱了伦敦整个社会的正常运转,无数家庭破碎,无数人流离失所,社会生产、生活秩序遭到极大破坏,到处一片狼藉……灾难过后,伦敦人的认识发生了巨大的变化:大多数民众开始有意识地审视“人与自然”、“我与城市”的关系,有了更高的城市意识、环保意识、公民意识。

这应该是此后大型传染病再未光顾伦敦的一个关键原因。

对于疫情中政府的反应,曾直接同传染病作过艰苦斗争的白衣战士乔·麦考密克就控诉说:“我简直不认识疾病控制中心了。

它成了一帮开口只会讲政治、伸手只会写空文的官僚们会聚的场所。

他们浮在空中,不讲实际,不到现场,不作研究,就凭空作出决策。

我厌倦了这一切!”我估计,大家这阵子对中国疾控中心、对湖北和政府的认识,不会比这好。

比如,大家对高福的抨击,对病毒所的拷问,对前阶段两级政府“屁股决定脑袋”的各种质疑。

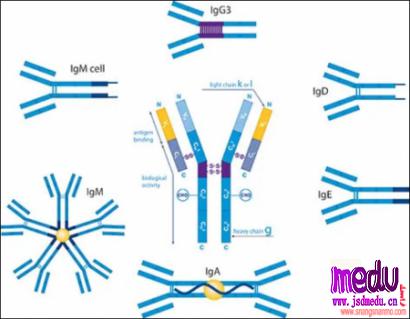

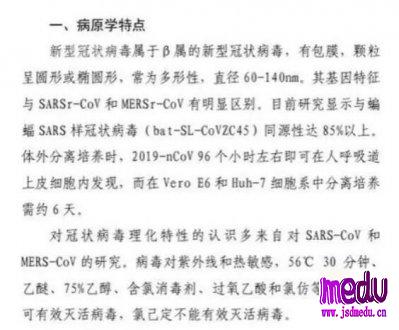

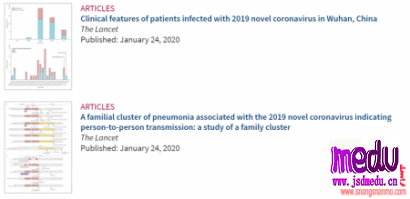

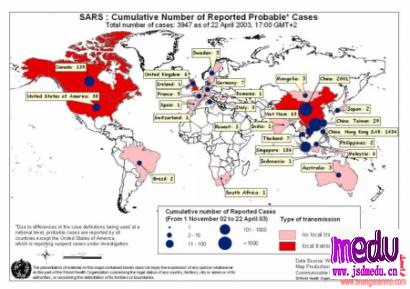

然而,很多人并不知道,对抗重大传染病一直是一个世界性未解难题——1991年美国国家科学院医学研究所,集齐全国精英,研究美国如何对抗传染病。

结论是:传染病的危险确实存在;当局准备不足,难以预见和处置新的传染病。

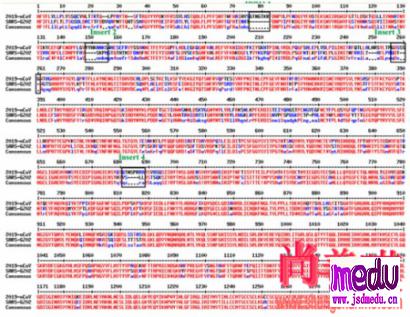

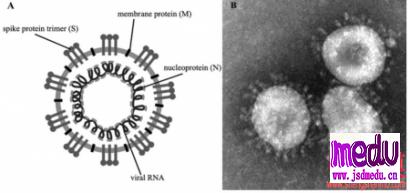

其实,我们人类对抗传染病的力量,是有局限的,这个局限就是:我们都处在食物链之中,吃也被吃——人类永远难以逃脱生态系统运转的局限。

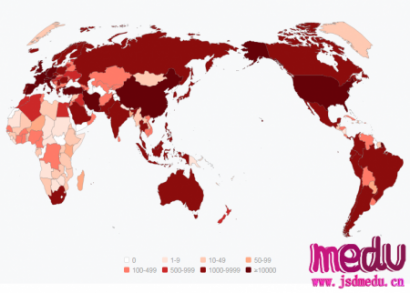

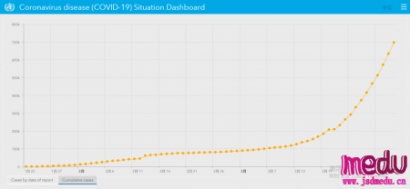

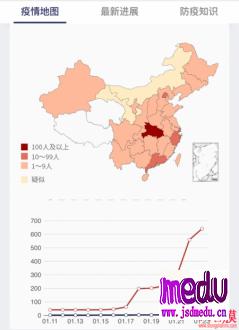

更致命的问题在于,当下世界,超级大城市在各种类型的国家不断崛起,形成了“任何事情都可能突然发生”的庞大据点。

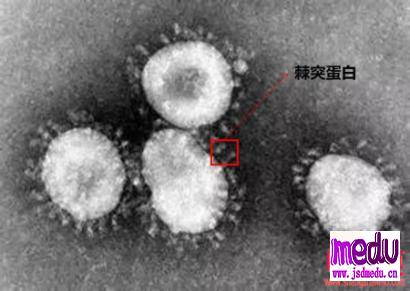

须知,超过1665年的伦敦人口22倍以上、有1100多万常住人口的中国中西部大城市,不仅为科研人员、导演、大学生、吃货、医院护工和清洁工人,也给冠状病毒和其他数不尽的病毒,提供了从未见过的群体生活方式。

此时,我们需要把城市整体环境看成一个循环系统、一个庞大群体现象——这种城市整体观念,是一个富有想象力的突破性现实,更是一个富有挑战性的世纪大难题。

面对这个大难题,我们靠政府,靠医院、靠病毒所、靠封城等措施,都是不解决根本问题的。

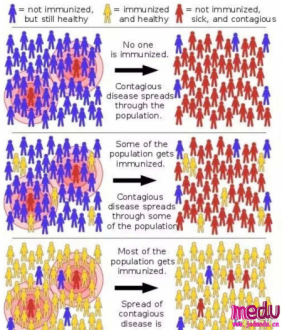

真正有用的,是城市的整体观念提升,城市所有人(或者说绝大多数人)的行为改进。

人,每一个人,是最关键的一环。

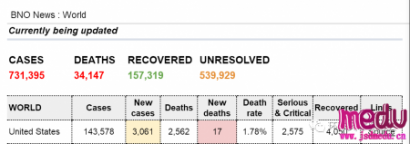

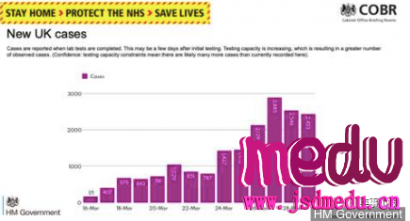

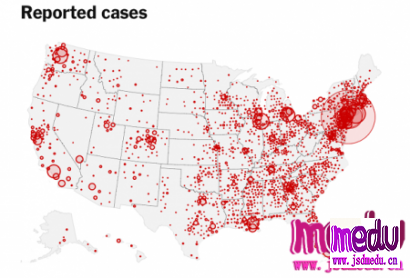

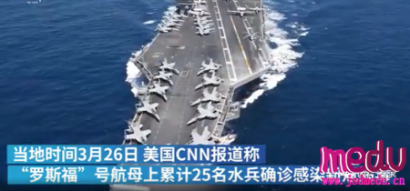

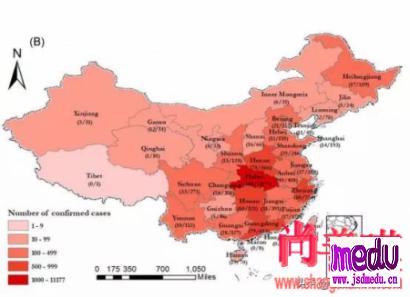

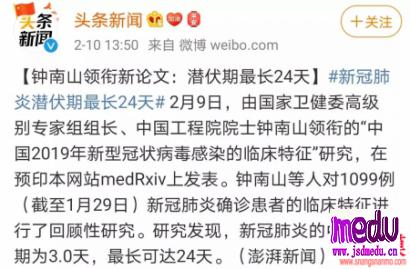

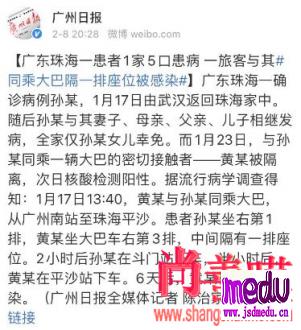

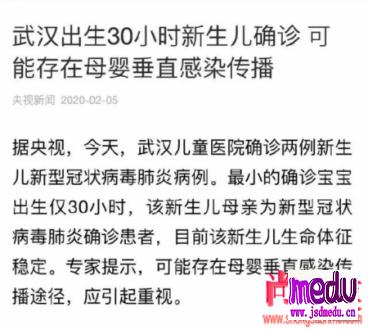

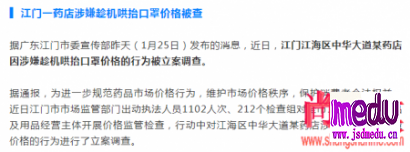

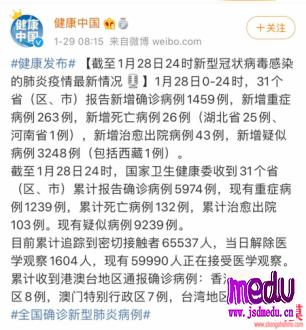

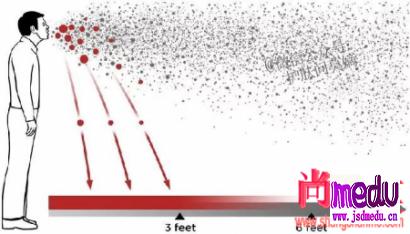

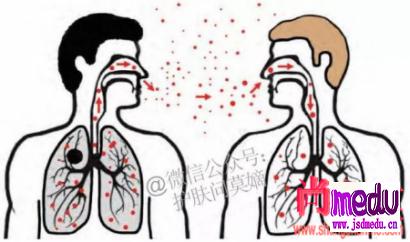

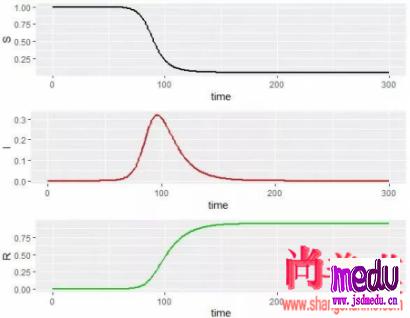

“一个行走的超级传播者”(病毒传染给十人以上的病人)都会导致天津11000多人的隔离!据报道,2月20日,韩国大邱发生超级传播,39人确诊,1001人被居家隔离。

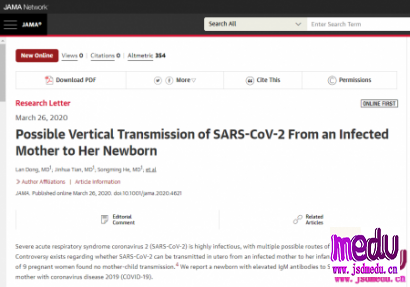

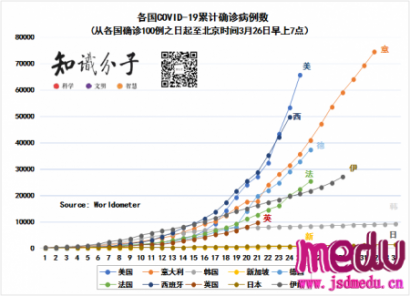

疫情过后,人乃至全世界人,对传染病的重视,会上升到一个前所未有的高度。

每个人都不是一座孤岛,无数人第一次深切地认识到,我们所生活的城市、社区,其整体环境的完善、管理水平的高低,不仅影响每一个个体的生活品质,甚至关乎我们所有人的生命安全!我们无法真正击溃病毒,某种意义上病毒与人类同呼吸共命运。

蝙蝠携带近百种致命病毒却安然无恙,而我们人类死了,可能就是因为你像电影《传染病》里那样,摸完扶手又摸了一下脸。

所以,要控制好距离,区分清楚界限,不能越界。

归根结底,我们要控制好自身的无边欲望。

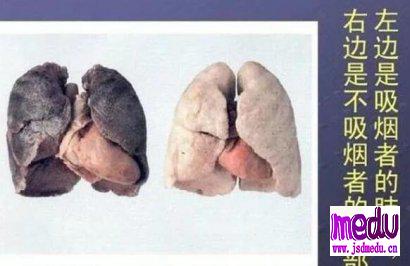

不要再把野生动物当成饕餮美食:去吃穿山甲果子狸,去割鲨鱼翅挖猴脑;也不要再去把野生动物的皮毛穿在身上或者做装饰品,去拔象牙剥貂皮……否则,“哪怕是最弱小的鸟,也是残酷的,它会以另外的方式啄掉人的眼睛。

”创作了《毛毛》和《永远讲不完的故事》的德国作家米切尔·恩德说:“忘记了自己内心世界的人,也就忘记了自身存在的价值。

内心世界是外在世界的补充,我们必须去发现它、完善它。

倘若我们不能经常作心路之旅去找到这种价值,那我们就真正迷失路径了。

”这是人和动物的终极分界,也许,精神信仰是所有问题的终结者。